ザ・ゴール(The Goal)は1984年にアメリカで発表された生産性を高めるための本です。

改善の得意な日本人がこの手法を知ってしまうと貿易摩擦が起こり、世界の経済が混乱する、と言う理由でベストセラー本ながら当時日本での翻訳出版がなされていなかった名著です。

工場の生産性を上げるためにどうすればいいか、という課題に主人公が取り組んでいく物語です。

コミック版は全222ページで要点が学べるのでお勧めです。

本書に書いてあることを自分の言葉に一部変換し、レビューします。

- 仕事やプライベートで生産性を高め、充実した人生を送りたい

- そもそも生産性とは何なのか、生産性を上げるということはコストダウンなどではないかと思うが、具体的な定義や手法がわからない

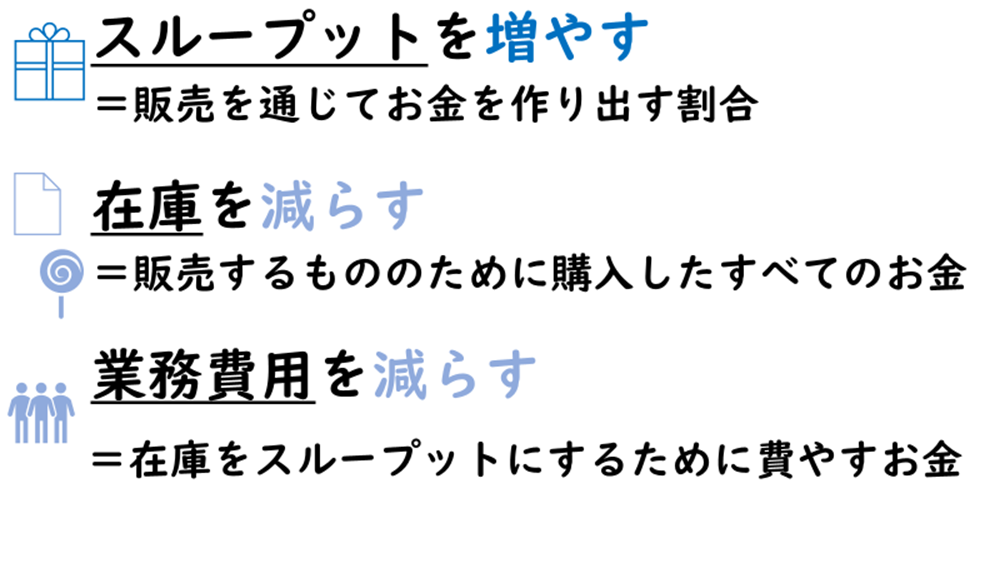

結論①ゴールを正しく設定する。ゴール:スループット(≒売上)を増やし、在庫、業務費用を減らすことが、生産的な状態。

まず、工場が生産的である、ということはスループットを増やし、在庫を減らし、業務費用を減らすことと定義しています。

スループット(販売を通じでお金を作る割合)・・・増やす

在庫(販売するもののために購入したすべてのお金)・・・減らす

業務費用(在庫をスループットに換えるためのお金)・・・減らす

これらを同時に実現することがタイトルである「ゴール」です。

生産性とは?と聞くと以下のようなゴール設定をしてしまう場合があります

- コストダウン

- 残業をしない

- 部品を早く作る

1のコストダウンは一見効率化や、生産性アップにつながるように聞こえますが、1個当たりの生産コストダウンをしても売上が下がってしまう場合があります。

例えば、安い原料を使い原料のコストダウンは果たしたが、少し加工に時間がかかり、生産可能数量が下がった結果、納期が遅れ、結果的に売り上げが下がる。

と言う場合は生産性を上げたとは言わない、と言うのが本書の定義です。

一部だけの改善では意味がない、と言うことが重要です。

2についても残業を減らしても結果的に売上、利益が上がらなければ意味がないです。

3については、確実な改善がなされるので良いと思われがちですが、誤りであるケースが多いです。

工場の一工程で部品を早く作ることが、必ずしもすべての工程を終えた段階でのスピードアップにつながらず、場合によっては生産性を下げる場合すらある点を指摘しています。

結論:制約を見つけ、活用方法を探り、制約を解消させることで、ゴール=売上(スループット)を上げる。

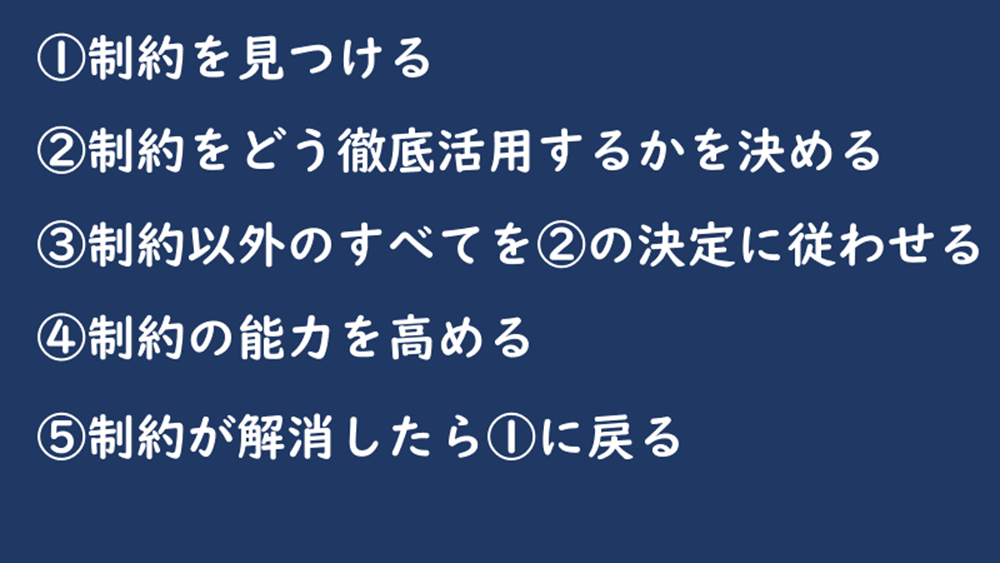

正しくゴールを設定できた場合、以下のステップで解決を行います。

①制約を見つける

②制約をどう徹底活用するかを決める

③制約以外のすべてを②の決定に従わせる

④制約の能力を高める

⑤制約が解消したら①に戻る

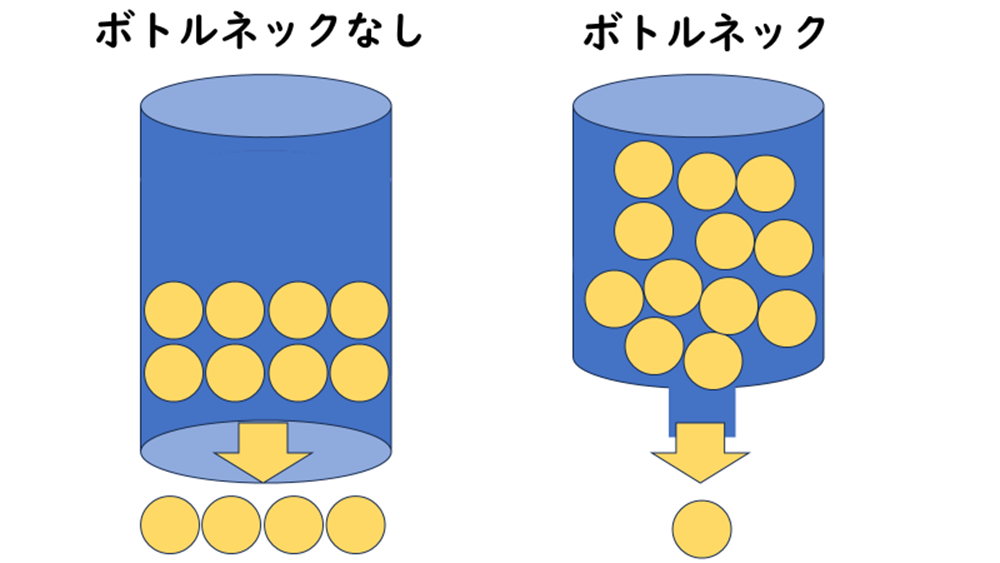

制約≒ボトルネックとは何か。

ボトルネック、と言うのは逆さにしたボトルの入り口が狭まっているように、その部分が原因で作業が遅れたり滞ったりすることを指します。

本書の中で、生産性を妨げることは「ボトルネック」にあるとしています。

たとえば、10人で山を登るとして、山道は一人分の幅しかありません。

10人の中には体力があり、どんどん山を登れる人もいれば、そうでない人もいます。

この場合、一番登るのが遅い人がボトルネックとなり、他の人の足が早かろうが、どうしようが、理論的には一番遅い人以上の早さで山の頂上に到達することは不可能です。

よって、ボトルネックは一番遅い人になります。

上記の例で、遅い人が例えば2時間で山を登るならば、並び順は関係ないのでは?と思いますが、現実世界では以下の事象が絡まってくるため、並び順などによりさらに大幅に遅れることがあります。

- 依存的事象

- 統計的変動

1については、一本道の場合前の人間が遅れる、休む、と言う事象があれば後ろの人間は問答無用で遅れざるを得ません。

一つの出来事に依存し、もう一つの出来事が変化することを依存的事象と言います。

2については、山登りだと分かりやすいですが、例えば平均時速5㎞で山を登れるA君と平均時速3㎞のB君がいたとしても、A君もB君も常に機械のように時速5㎞や時速3㎞で進み続けるわけではないです。

急な傾斜だったり、体調不良だったり、これは機械などであっても一定確率で起こります。

山登り開始10秒で、A君が仮に靴ひもを結びなおして、B君が追い付き、止まってしまったら無駄な時間が生じます。

一方B君が前にいた場合、A君の靴ひもを結びなおす間にB君が待っている、と言うことは生じないため、追いつくことのできるA君が後を進んだほうが、全員が山を登るというゴールに対しては生産的な順番である、としています。

ボトルネック、というと主に処理速度によるものを連想できます。

実際的にスループットの最大化を妨げるものは、処理速度によるものだけではないです。

たとえば、「資材の投入タイミングによる停滞」などは処理速度による課題ではないです。

よって、ボトルネックをより広義の「制約」と置き換えたほうが適切だとしています。

制約に対してのアクション 5ステップ

では制約をどう発見し、どのようにアクションしていけばよいでしょうか。

①制約を発見する

これは難しそうで簡単です。

工場でいえば部品や在庫が滞留しているところを発見すればいいです。

プロセスや成果物が明らかではない業務フローの場合は現状を整理、チェックする必要があると思います。

②制約をどう徹底活用するか決める

制約が原因で全体のスピードが決定づけられます。

よってまず制約の能力が最大限に活かされる状況を作ります。

例えば登山の例だとスピードが遅いBさんの荷物をAさんが持つ、休憩時間にブルーシートを張るのはみんなでやるのではなく早いAさんが行う、と言う工夫です。

良い、と言えます。

理由として制約が原因でその他の生産性が阻害されているため、制約の負荷を減らしたり、能力を上げたりすることで、他の作業の停滞もなくなれば、良いです。

③制約以外のすべてを②に従わせる

この場合、山登りが早いAさんは、Bさんのスピードに合わせて登ることと、余力があればBさんを助け続けるということを共通認識としなければなりません。

④制約の能力を高める

ここまで進めたら、制約の能力を高めることを考えましょう。

登山の例では、山登りのスピードが遅いBさんを時速3㎞から3.1㎞に改善することです。

例えば登山に有利な道具を買う、などです。

まず最初に制約の能力向上を図ると在庫や業務費用と言ったコストが増えます。

たとえば家でコメを炊くのに1時間、洗濯に45分かかるとします。

そうするとこれらを同時に行うと、15分の待ち時間が発生してしまいます。

それならば「45分でコメを炊ける炊飯器があれば効率的だ」と言う考え方もありますが、炊飯器を買い替えるため、コストが増えます。

しかし、ふつうこのような場面では、先にコメを炊き、その後に洗濯をし、それでも先にできてしまう洗濯物を干したり、コメを炊いた後にすぐ茶碗に盛れるような準備をしておくことで家事の効率が上がります。

よって、まずは制約を認識した後は、コストをかける前に現状のあるもので制約に関連する負荷をどこまで取り除けるか、が重要です。

⑤制約が解消したら①に戻る

制約による作業の停滞がなくなれば、当初より生産的な状況になっていますが、別の制約が発生していることがあります。

再び①に戻り新たな制約がないか確認します。

まとめ:ゴールを設定し、「制約」の能力を意識し、その負荷を下げることで仕事や生活が生産的で豊かなものになる

今回特に重要だと感じるのは日々の生活や仕事におけるゴールを設定すること。

それに対する制約をまず発見し、それがどういったものか認識すること。

いったん制約を理解したうえで、そこにかかる負荷を思い切り外す、減らす方法を考える、と言うところが自分にとっては活かせる部分と思いました。

コメント